Introduction

Ce document présente 23 principes directeurs qui régissent la préparation des analyses des répercussions servant à étayer les modifications proposées aux codes. Il est destiné à être utilisé par les comités d’élaboration des codes du Comité canadien de l’harmonisation des codes de construction (CCHCC) lors de l’élaboration de modifications proposées en vue d’un examen public.

Il convient de noter qu’il s’agit de lignes directrices générales; les modifications proposées étant chacune de nature différente, celles-ci peuvent nécessiter un traitement particulier, qui va au-delà des principes présentés ici. L’applicabilité de chaque principe devrait être déterminée par les comités d’élaboration des codes du CCHCC responsables de l’élaboration de la modification proposée.

Définitions

Avantage

Répercussion qui entraîne des changements positifs, des résultats ou des effets bénéfiques ou utiles.

Coût

Répercussion qui entraîne une augmentation des dépenses financières, une diminution du niveau de performance par rapport à l’objectif d’un code ou toute répercussion négative sur l’environnement naturel ou bâti.

Répercussion

Conséquences – intentionnelles ou non, positives ou négatives, propres à un objectif ou de nature générale – qui pourraient découler de la mise en œuvre d’une modification proposée.

Analyse des répercussions

- Méthodes et processus qui sont utilisés pour décrire de façon exhaustive les conséquences positives et négatives découlant de la mise en œuvre d’une modification à un code.

- Démarche systématique dans laquelle les hypothèses, la méthodologie et les résultats sont présentés de telle manière qu’ils peuvent être vérifiés par d’autres analystes.

- Méthode d’évaluation qui permet de tenir compte de l’ensemble des répercussions d’une modification proposée, y compris les répercussions qui ne sont pas quantifiables en termes monétaires.

- Description des conséquences positives et négatives élaborée pour soutenir une modification proposée.

Évaluation qualitative

Évaluation effectuée en rassemblant, comparant et analysant des données qui ne sont pas issues de chiffres ou de quantités, mais qui ont été obtenues par divers moyens indéfinissables. Il peut s’agir de toute information descriptive qui permet d’expliquer la modification proposée sans avoir recours à une comparaison quantitative (p. ex., situations, expériences, comportements, antécédents, etc.). Cette méthode permet d’évaluer une répercussion, mais ne permet pas de la quantifier.

Évaluation quantitative

Comparaison de données qui peuvent être présentées au moyen de chiffres ou de quantités. Il peut s’agir de tout élément pouvant être compté, mesuré et comparé au moyen de chiffres qui permet de formuler une conclusion numérique.

Enjeux généraux

Exigences prescriptives et exigences axées sur la performance

L’analyse des coûts et des avantages d’une exigence prescriptive n’exige pas le même niveau d’effort que celle d’une exigence axée sur la performance.

Les exigences prescriptives énoncent une option de conformité précise, ce qui signifie que les matériaux et les techniques de construction sur lesquels s’appuie l’établissement des coûts de la modification proposée sont connus. En revanche, les exigences axées sur la performance énoncent un résultat visé et laissent à la discrétion du concepteur le choix de la voie de conformité, c’est-à-dire que plusieurs méthodes de construction peuvent en effet être utilisées pour atteindre les cibles de performance, chaque méthode entraînant vraisemblablement des coûts différents.

Aux fins de l’évaluation des avantages, il peut être nécessaire de déterminer d’abord tout changement dans le niveau de performance d’un bâtiment ou de ses composants qui découlerait de la mise en œuvre de la modification proposée. Il sera probablement plus difficile d’évaluer ce changement pour les exigences prescriptives puisque le niveau de performance de l’exigence existante ou de l’exigence proposée peut être inconnu ou difficile à estimer. Dans le cas des exigences axées sur la performance, il est plus probable que les niveaux de performance soient clairement définis ou plus faciles à déterminer.

Les principes présentés ci-après tiennent compte des différences entre les modifications proposées aux exigences prescriptives et aux exigences axées sur la performance.

Principes et analyse

Principes généraux

Principe 1 :

Une analyse des répercussions doit être réalisée pour toutes les modifications proposées.

L’expression « toutes les modifications proposées » désigne les changements qui proposent une option de rechange à une solution acceptable déjà établie dans la division B. Celle-ci désigne aussi les « dispositions habilitantes », lesquelles sont des exigences qui ne prennent effet que si l’utilisateur du code décide d’incorporer l’élément visé par les dispositions. L’expression « toutes les modifications proposées » désigne également les modifications qui proposent l’ajout d’un renvoi à une norme.

Principe 2 :

Le niveau de complexité de l’analyse des répercussions devrait être proportionnel à celui de la modification proposée.

Il ne serait ni raisonnable ni compatible avec la faisabilité du processus d’exiger une analyse rigoureuse pour toutes les modifications aux codes, car la vaste majorité des analyses seront réalisées par les comités d’élaboration des codes du CCHCC.

Les modifications proposées qui répondent au critère de « tâche mineure » demanderaient donc une analyse extrêmement simple.

Les modifications proposées qui sont controversées ou qui ont une incidence importante sur les questions liées aux stratégies ou sur les coûts exigeraient une analyse complexe pouvant nécessiter l’embauche d’un expert-conseil.

Entre simplicité et complexité, le niveau de complexité de l’analyse des répercussions devrait être proportionnel à la complexité de la modification proposée.

Principe 3 :

Une analyse quantitative devrait être privilégiée; autrement, une analyse qualitative est requise.

Les analyses des répercussions peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs ou sous une forme mixte. Il faut, dans la mesure du possible, réaliser une évaluation quantitative afin d’appuyer la justification et les motifs de la modification proposée. S’il n’est pas possible d’adopter cette démarche, il faut procéder à une analyse qualitative.

Principe 4 :

Une analyse des répercussions qui a une incidence sur les logements doit s’appuyer sur les archétypes de logements figurant à l’annexe A[1] s’ils sont pertinents pour une modification.

Le recours à des archétypes de logements permet de comparer plusieurs modifications proposées aux codes à un point de référence commun. On peut ainsi comprendre comment les répercussions d’une modification proposée se distinguent par rapport à celles d’une autre. Aussi, cette méthode permet de réaliser une analyse cumulative. Les archétypes de logements choisis correspondent à des logements considérés comme abordables.

D’autres archétypes peuvent être utilisés pour effectuer les analyses, pourvu qu’ils soient complémentaires aux archétypes figurant à l’annexe A. Lorsqu’une analyse des répercussions sur les logements est réalisée, il faut s’appuyer sur les archétypes de logements figurant à l’annexe A s’ils sont pertinents pour la modification. Si aucun archétype pertinent n’est utilisé, il faut prévoir une justification, notamment lorsqu’une modification proposée aux dispositions concernant les bâtiments visés par la partie 3 n’a pas d’incidence sur les archétypes visés par la partie 9.

Principe 5 :

L’analyse des répercussions devrait se limiter aux coûts et aux avantages directs (les coûts et les avantages indirects peuvent être analysés séparément s’il y a lieu).

L’analyse des répercussions devrait inclure les coûts et les avantages directs associés à la mise en œuvre de la modification proposée.

Les coûts associés aux objectifs des codes incorporés par renvoi dans la modification proposée sont des exemples de coûts directs. Il peut s’agir des exigences en matière de matériaux de construction et d’équipement, qui peuvent également inclure des coûts supplémentaires associés au terrain et au transport, ainsi que les coûts de main-d’œuvre, lesquels peuvent inclure des frais associés à la conception, à l’administration et aux services d’un professionnel.

Les comités pourraient devoir examiner les frais engagés de façon différentielle dans leur analyse, par exemple les effets de l’emplacement sur un accroissement possible de l’empreinte du bâtiment ou la perte d’espace utilisable en raison d’une modification proposée.

Les coûts indirects sont les coûts qui ne relèvent pas du champ d’application des codes, par exemple, les coûts de formation, l’entretien des bâtiments ou l’achat de normes. Il est souvent difficile, voire impossible, pour les comités d’élaboration des codes du CCHCC d’évaluer les coûts indirects.

Les avantages directs sont les avantages liés aux objectifs pertinents des codes que la modification proposée vise à produire :

- amélioration de la sécurité

- réduction éventuelle des coûts de conception, de construction et de développement

- réduction des répercussions négatives sur la santé

- réduction des coûts énergétiques

- souplesse de conception

- prise en compte des nouvelles technologies (établissement de règles de jeux équitables)

- clarification des dispositions pour faciliter l’interprétation et la mise en application

Comme dans le cas des coûts indirects, les avantages indirects, par exemple une réduction des coûts d’assurance et d’infrastructure, se situent hors de la portée des codes et sont difficiles, voire impossibles à évaluer pour les comités d’élaboration des codes du CCHCC.

Les coûts et les avantages indirects de la modification proposée devraient être relevés. Cependant, en exigeant leur évaluation quantitative, l’analyse pourrait aller au-delà de la portée des codes et imposerait un fardeau indu aux comités d’élaboration des codes du CCHCC, et la complexité de l’analyse dépasserait les capacités de traitement du système.

Principes liés aux avantages

Principe 6 :

Un avantage est généralement défini comme un accroissement du niveau de performance ou une réduction du coût de construction, ou une combinaison des deux.

Dans la majorité des cas, un avantage impliquera une réduction des coûts monétaires ou un accroissement du niveau de performance, qui peut ensuite donner lieu à des économies financières. Voici quelques exemples types d’avantages :

- élimination d’un danger ou réduction du risque associé à ce danger;

- amélioration de la performance des bâtiments;

- clarification des dispositions des codes facilitant l’application et permettant de gagner du temps; ou

- souplesse de conception ou solutions acceptables moins coûteuses pour l’industrie.

Il convient de noter que ce qui est perçu comme un avantage par un comité d’élaboration des codes peut être vu comme un coût par un autre.

Principe 7 :

Lorsque les avantages des modifications proposées sont liés à un accroissement du niveau de performance, il faut tenir compte de la probabilité d’occurrence au moment d’évaluer l’avantage net.

Lorsque l’avantage net découle d’un accroissement du niveau de performance et peut être estimé au moyen d’une équation, l’avantage net correspond à la valeur de l’avantage multipliée par la probabilité d’occurrence.

Principe 8 :

En cas d’incertitude au sujet de l’analyse quantitative des avantages (la probabilité d’occurrence et la valeur pécuniaire de l’avantage), il faut indiquer une plage probable de valeurs.

Dans de nombreux cas, il peut être difficile d’obtenir des données probantes sur la probabilité d’occurrence et d’évaluer la valeur pécuniaire d’un avantage. Lorsque ces paramètres ne peuvent pas être déterminés avec un degré raisonnable de certitude pour le cas précis visé par la modification proposée, l’avantage devrait être exprimé sous forme de plage probable de valeurs.

Principe 9 :

L’avantage direct devrait se rattacher à l’objectif ou aux objectifs approuvés des codes qui sont visés par la modification proposée.

Pour s’inscrire dans le champ d’application des codes, l’avantage direct devrait être directement rattaché à au moins un des objectifs des codes : consommation d’énergie et utilisation efficiente de l’eau, protection contre l’incendie et protection structurale, sécurité incendie et sécurité structurale, santé et accessibilité. Chaque objectif peut posséder des caractéristiques qui lui sont propres. Lorsqu’une seule disposition est liée à plusieurs objectifs, une seule analyse des répercussions est requise. Lorsque des principes propres à certains objectifs s’appliquent (principes 10 à 14), ils devraient être considérés dans le contexte de tous les autres objectifs auxquels une disposition est liée.

Principe 10 :

Les avantages des modifications proposées liées à l’objectif de consommation d’énergie et d’utilisation efficiente de l’eau (sous Environnement) devraient être exprimés en termes quantitatifs sous forme d’économies monétaires ou sous forme d’économies annuelles différentielles d’énergie ou d’eau.

Consommation d’énergie et utilisation efficiente de l’eau (sous Environnement) – Les avantages des modifications proposées liées à ces objectifs sont généralement quantifiables en termes d’économies monétaires. Bien qu’il n’y ait ordinairement pas d’analyse statistique rattachée à la probabilité d’occurrence associée à ces dispositions (comme c’est souvent le cas pour les objectifs de santé et de sécurité), il est possible de formuler des hypothèses ou d’établir des repères qui facilitent la prédiction des économies annuelles nationales d’énergie ou d’eau. S’ils le jugent utile, les comités peuvent faire état de certains avantages à grande échelle, comme les effets positifs d’une modification proposée sur l’infrastructure publique, en termes qualitatifs.

Principe 11 :

Les avantages des modifications proposées liées à l’objectif de protection contre l’incendie et de protection structurale des bâtiments devraient être exprimés en termes quantitatifs sous forme d’économies monétaires découlant de la valeur de l’avantage ou sous forme d’avantages supplémentaires, correspondant à l’avantage multiplié par sa probabilité d’occurrence.

Protection contre l’incendie et protection structurale des bâtiments – Les avantages des modifications proposées liées à ces objectifs sont aussi quantifiables en termes d’économies monétaires, mais la probabilité d’occurrence comporte une composante statistique qui doit être prise en compte dans l’équation. Les comités du CCHCC devraient tenter de déterminer cette probabilité d’occurrence afin de produire un avantage net en dollars.

Principe 12 :

Pour les modifications proposées liées aux objectifs de sécurité, la portion de l’avantage relative aux blessures devrait être exprimée en termes quantitatifs sous forme d’économies monétaires découlant de la valeur de l’avantage multipliée par la probabilité d’occurrence du danger, et la portion relative aux pertes de vie devrait être exprimée en nombre de décès évités.

Sécurité – L’objectif de sécurité porte sur le risque de blessure ou de décès découlant d’un événement dangereux et soudain, comme un accident, un incendie ou la défaillance d’une installation technique. Les avantages liés à la réduction des blessures devraient être fondés sur les coûts du traitement médical pendant toute la vie de la personne blessée multipliés par la probabilité d’occurrence du danger. L’aversion aux pertes de productivité économique et la réduction de l’incidence négative sur la qualité de vie sont des exemples d’avantages indirects liés à l’objectif de sécurité.

Principe 13 :

Pour les modifications proposées liées à l’objectif de santé, la portion de l’avantage relative à la maladie devrait être exprimée en termes quantitatifs sous forme d’économies monétaires découlant de la valeur de l’avantage multipliée par la probabilité d’occurrence du danger, et la portion relative aux pertes de vie devrait être exprimée en nombre de décès évités.

Santé – L’objectif de santé porte sur les risques de maladie pouvant ou non mener au décès. Les avantages directs liés à la réduction des maladies devraient être fondés sur les coûts des soins médicaux, du personnel soignant et du transport qui ont été évités pendant toute la vie de la personne malade, multipliés par la probabilité d’occurrence de l’événement ayant causé la maladie. À l’instar de l’objectif de sécurité, la portion touchant les pertes de vie (dans ce cas, il s’agit des décès occasionnés par la maladie) devrait être exprimée en nombre de décès évités. La prévention des pertes de productivité économique et la réduction des incidences négatives sur la qualité de vie sont des exemples d’avantages indirects liés à l’objectif de santé.

Principe 14 :

Pour les modifications proposées liées à l’objectif d’accessibilité, les avantages devraient être exprimés en termes quantitatifs dans toute la mesure du possible; sinon, une évaluation qualitative doit être réalisée.

Accessibilité – L’objectif d’accessibilité porte sur la réduction des obstacles à l’accès aux bâtiments et à leurs installations et commodités. Les avantages liés à cet objectif sont largement sociétaux et généralement exprimés en termes qualitatifs. Dans certains cas, il est possible de décrire les avantages en termes de nombre de personnes assistées et de types de bâtiments touchés.

Principes liés aux coûts

Principe 15 :

Un coût est généralement défini comme une réduction du niveau de performance ou un accroissement du coût financier.

Bien que l’avantage soit une répercussion positive de la modification proposée, un coût est généralement perçu comme une répercussion négative. Dans la majorité des cas, les coûts renvoient à un accroissement des coûts monétaires introduit par la modification proposée. Il est également possible de considérer une réduction du niveau de performance comme un coût, par exemple si la mise en œuvre d’une exemption proposée entraîne une augmentation du danger dans certaines situations.

Principe 16 :

Les coûts monétaires désignent le coût d’investissement différentiel d’un projet de construction, mais, selon la portée de la modification proposée, ils pourraient inclure les coûts d’exploitation.

Les coûts monétaires devraient être fondés sur le coût différentiel en capital des matériaux et de la main-d’œuvre, c’est-à-dire sur la différence entre le coût d’une construction conforme au code actuel et le coût d’une construction telle que décrite dans la modification proposée.

Sauf dans le cas du Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI), les enjeux opérationnels ne s’inscrivent pas dans le champ d’application des codes; cependant, les économies qui découlent d’une réduction des coûts d’exploitation sont invoquées dans le Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) pour justifier les modifications proposées, même si le CNÉB ne s’applique pas à l’exploitation des bâtiments.

L’analyse des coûts devrait être transparente et soutenir l’évaluation et la prise de décisions concernant les modifications proposées aux codes pour différentes régions du Canada. Les sept régions à évaluer sont les suivantes :

- Alberta

- Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard)

- Colombie-Britannique

- Manitoba et Saskatchewan

- Nord du Canada (Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon)

- Ontario

- Québec

En plus d’être transparente, l’analyse des coûts devrait être élaborée et présentée de manière à faciliter l’évaluation et la prise de décisions par les autorités compétentes concernant les modifications proposées aux codes. L’analyse des coûts devrait être présentée de manière à répondre aux exigences des autorités compétentes en matière d’évaluation des répercussions, notamment concernant les archétypes de bâtiments, les incidences sur les intervenants et les répercussions cumulatives des modifications proposées connexes.

Dans certains cas, une modification proposée peut porter sur un enjeu dont l’établissement des coûts nécessite la prise en compte de différences démographiques et géographiques, comme les milieux urbains, ruraux ou éloignés. Une modification proposée portant sur les gicleurs résidentiels est un exemple de ces cas d’exception : les coûts pourraient varier considérablement selon que les gicleurs sont installés dans des secteurs reliés à un réseau municipal d’alimentation en eau ou dans des secteurs desservis par des puits. Les comités d’élaboration des codes du CCHCC doivent connaître les facteurs sous-jacents qui ont une incidence sur l’analyse des coûts.

Principe 18 :

Des outils d’établissement des coûts, comme RSMeans, devraient être utilisés pour déterminer le coût d’investissement différentiel d’un projet de construction.

Les coûts devraient être fondés sur une source d’information normalisée et accessible. Bon nombre des comités du CCHCC ont utilisé avec succès les manuels de coût RSMeans pour effectuer leurs analyses. Ces manuels fournissent des facteurs qui tiennent compte des coûts de construction par emplacement géographique, ce qui facilite la détermination d’un coût national pondéré en fonction de la population.

Principe 19 :

Une analyse quantitative des coûts est la démarche ordinairement employée pour les modifications proposées aux exigences prescriptives; dans les rares cas où il n’est pas possible d’utiliser cette approche, il faut réaliser une analyse qualitative des coûts.

Étant donné que les dispositions prescriptives spécifient ordinairement une méthode de construction précise, une analyse quantitative des coûts de ces dispositions proposées devrait être réalisable.

Principe 20 :

Une analyse qualitative des coûts est acceptable pour les modifications proposées à des exigences axées sur la performance lorsque la modification ne s’applique pas aux logements et que le coût de mise en œuvre estimé est inférieur à 0,5 % du coût total de construction du bâtiment.

Les modifications proposées aux exigences axées sur la performance peuvent être mises en œuvre au moyen de diverses méthodes de conception et de construction; l’effort d’évaluation des coûts de ces modifications proposées peut donc être considérablement plus important que l’effort exigé dans le cas de modifications proposées à des exigences prescriptives. Ainsi, pour les modifications proposées à des exigences axées sur la performance, un seuil minimal est établi en deçà duquel une analyse qualitative est suffisante. Dans ce cas, une analyse qualitative des coûts plutôt qu’une analyse quantitative est jugée acceptable, si la modification proposée ne représente pas plus de 0,5 % du coût total de construction du bâtiment.

Principe 21 :

Une analyse quantitative des coûts doit être réalisée pour les modifications proposées à des exigences axées sur la performance ayant des répercussions sur tout archétype de logement.

Les modifications proposées aux exigences axées sur la performance peuvent être mises en œuvre au moyen de diverses méthodes de conception et de construction. Cependant, il est nécessaire d’évaluer les coûts de ces modifications proposées pour les logements. Pour ces modifications proposées, une analyse quantitative des coûts doit être réalisée pour les archétypes. Si une analyse des répercussions doit être réalisée pour d’autres types de bâtiments, une analyse qualitative des coûts est acceptable si le coût de mise en œuvre estimé est inférieur à 0,5 % du coût total de construction du bâtiment.

Principe 22 :

Une analyse quantitative des coûts doit être réalisée pour les modifications proposées à des exigences axées sur la performance si l’on prévoit que le coût de mise en œuvre sera supérieur à 0,5 % du coût total de construction du bâtiment. Cette analyse devrait s’appuyer sur un nombre représentatif de bâtiments et sur les archétypes de bâtiments les plus susceptibles d’être touchés par la modification. Les résultats devraient ensuite être pondérés en fonction du pourcentage de bâtiments construits.

Évaluation des coûts et des avantages

Principe 23 :

Les analyses des coûts et des avantages devraient être transparentes et clairement formulées afin que les parties intéressées puissent facilement les comparer en tenant compte de leurs propres objectifs.

Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on compare des analyses des coûts et des avantages qui sont fondées sur des projections de scénario à venir. Ces projections, qui sont inhérentes à ces analyses, permettent de déterminer la valeur actualisée nette en fonction du taux d’actualisation, du taux d’inflation et de la période d’évaluation.

Le calcul des coûts du cycle de vie est une autre forme d’analyse largement utilisée; il s’agit toutefois d’un outil d’optimisation qui prend en compte des facteurs qui n’entrent pas dans le champ d’application des codes, comme les coûts d’entretien, et ne devrait donc pas être utilisé.

L’évaluation des coûts par rapport aux avantages devrait être simple et directe et indiquer les formules et les hypothèses utilisées.

Outils

Le tableau suivant présente une façon simple de déterminer le degré de complexité d’une modification proposée.

Tableau 1 : Déterminer la complexité d’une modification proposée

| Caractéristiques d’une modification proposée simple | Degré de complexité (faible à élevé) | Caractéristiques d’une modification proposée complexe | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Non controversée | Controversée | |||||

| Pas d’enjeux stratégiques | Enjeux stratégiques | |||||

| Dans le champ d’application des codes | Hors du champ d’application des codes | |||||

| Pas de problèmes de mise en application | Problèmes de mise en application importants | |||||

| Coûts très bas ou nuls | Coûts élevés | |||||

Description textuelle du tableau 1

Le tableau regroupe les modifications proposées en deux catégories : simples et complexes, puis les compare en fonction de cinq critères clé.

Le premier critère à prendre en compte est le caractère controversé de la modification. Une modification proposée simple n’est pas controversée. Une modification proposée complexe est controversée.

Le deuxième critère sert à déterminer si la modification concerne un enjeu stratégique. Une modification proposée simple ne concerne pas d’enjeux stratégiques. Une modification proposée complexe concerne un enjeu stratégique.

Le troisième critère concerne le champ d’application. Une modification proposée simple relève du champ d’application des codes modèles nationaux. Une modification proposée complexe est hors du champ d’application des codes modèles nationaux.

Le quatrième critère concerne la mise en application. Une modification proposée simple ne présente pas de problèmes de mise en application. Une modification proposée complexe présente des problèmes de mise en application importants.

Le cinquième critère concerne les coûts. Une modification proposée simple entraîne des coûts très bas, voire nuls. Une modification proposée complexe entraîne des coûts élevés.

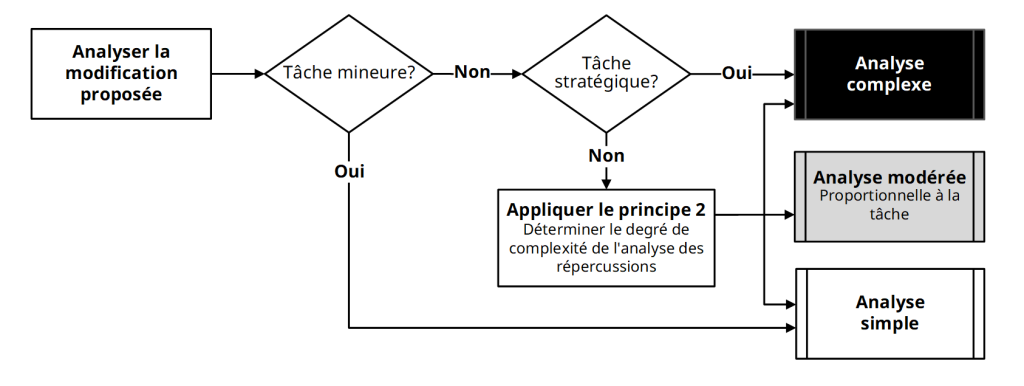

Une fois que la complexité de la modification proposée a été établie, il faut déterminer le niveau proportionnel de complexité de l’analyse des répercussions à l’aide de l’organigramme illustré à la figure 1.

Figure 1 : Déterminer si l’analyse des répercussions à réaliser doit être simple, modérée ou complexe

Description textuelle de la figure 1

Le graphique illustre les étapes de prise de décision pour déterminer si une analyse des répercussions simple, modérée ou complexe doit être réalisée. Le graphique débute par Analyser la modification proposée et est suivi d’une série de questions :

Question 1: S’agit-il d’une tâche mineure?

- Si la réponse est Oui, une analyse simple est requise

- Si la réponse est Non, passer à la question 2

Question 2: S’agit-il d’une tâche stratégique?

- Si la réponse est Oui, une analyse complexe est requise

- Si la réponse est Non, appliquer le principe 2 : Déterminer le degré de complexité de l’analyse des répercussions. Selon le résultat, une analyse complexe, modérée ou simple sera requise.

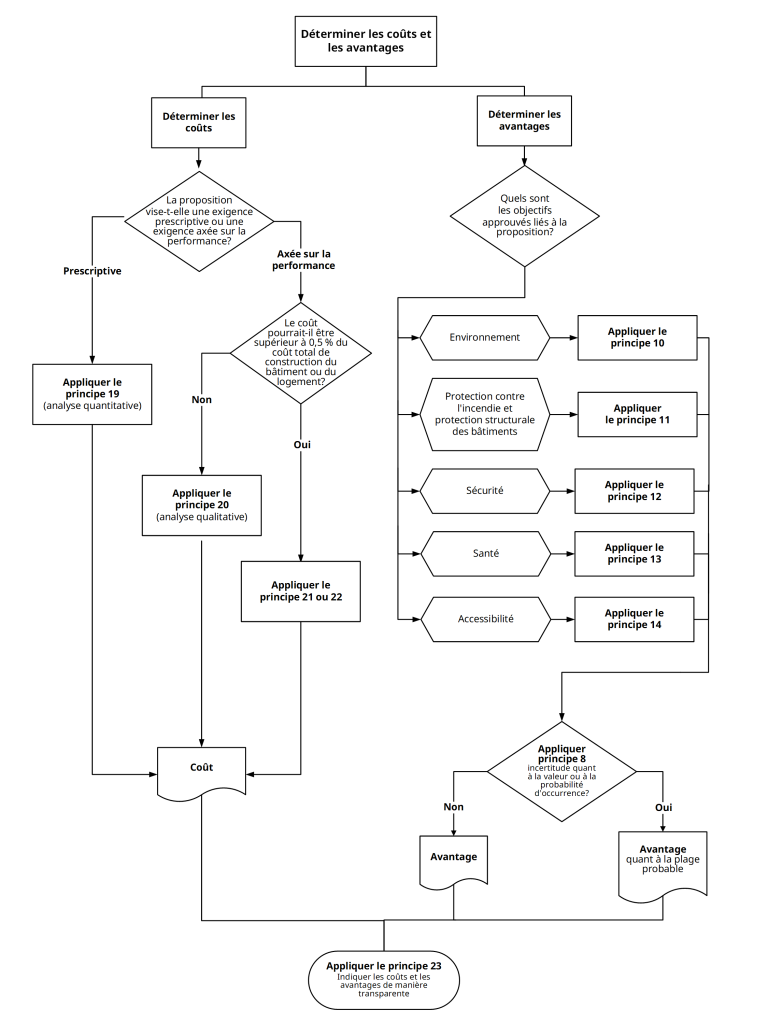

La figure 2 illustre les méthodes d’analyse des répercussions pouvant être employées pour les modifications proposées modérées et complexes.

Figure 2 : Déterminer les coûts et les avantages d’une modification proposée dans le cadre d’une analyse des répercussions modérée ou complexe

Description textuelle de la figure 2

Le graphique permet d’analyser une modification proposée et de poser des questions dont les réponses sont « oui », « non » ainsi que d’autres types de questions pour évaluer les coûts et les avantages liés à la modification. Le graphique comporte deux branches principales : Déterminer les coûts et Déterminer les avantages.

Chaque branche comporte son propre processus de décision.

Branche Déterminer les coûts :

Question 1 : La proposition est-elle prescriptive ou axée sur la performance?

- Si la réponse est Prescriptive, le principe 19, qui demande une analyse quantitative des coûts (ou qualitative dans certains cas), devrait être appliqué

- Si la réponse est Axée sur la performance, passer à la question 2

Question 2 : Le coût pourrait-il être supérieur à 0,5 % du coût total de construction du bâtiment ou du logement?

- Si la réponse est Oui, le principe 21 ou 22, lesquels demandent une analyse quantitative des coûts, devrait être appliqué

- Si la réponse est Non, le principe 20, qui demande une analyse qualitative des coûts, devrait être appliqué

Tous les encadrés intitulés Principe dans la branche Déterminer les coûts mènent à l’encadré Coût, lequel mène au principe 23. Ce dernier exige que tous les coûts et les avantages soient énoncés de manière transparente.

Branche Déterminer les avantages :

Question 1 : Quels sont les objectifs approuvés liés à la proposition?

- Si la réponse est Environnement, appliquer le principe 10, lequel demande d’exprimer les avantages en termes quantitatifs, puis passer à la question 2

- Si la réponse est Protection contre l’incendie et protection structurale des bâtiments, appliquer le principe 11, lequel demande d’exprimer les avantages en termes quantitatifs, puis passer à la question 2

- Si la réponse est Sécurité, appliquer le principe 12, lequel demande d’exprimer les avantages en termes quantitatifs, puis passer à la question 2

- Si la réponse est Santé, appliquer le principe 13, lequel demande d’exprimer les avantages en termes quantitatifs, puis passer à la question 2

- Si la réponse est Accessibilité, appliquer le principe 14, lequel demande d’exprimer les avantages en termes quantitatifs, puis passer à la question 2

Question 2 : Appliquer le principe 8, qui indique comment procéder en cas d’incertitude quant à l’analyse quantitative des avantages

- S’il n’y a pas d’incertitude, passer à Avantage

- S’il y a une incertitude, passer à Avantage quant à la plage probable

Les encadrés Avantage et Avantage quant à la plage probable mènent tous deux au principe 23, lequel exige que tous les coûts et les avantages soient énoncés de manière transparente.

[1] Disponible sur demande en communiquant par courriel avec le Secrétaire du CCHCC.